[글씨 안쓰는 시대, 글씨 못쓰는 세대… 키보드에만 익숙]

"손으로 쓴건지 발로 쓴건지… 암호 수준으로 해독 불가능" 20년前 86점, 요즘은 26점

손글씨가 사라지는 학교… 일기도 워드로 쳐서 공책에 붙여

연필이 버거운 아이들 - 서술형 답안지 채점 땐

돋보기로 한참 들여다봐… 숙제 검사할 때마다 두통

칠판을 꺼리는 선생님들 - 컴퓨터로 공부한 젊은 교사들

칠판 필기 아예 안하기도… 알림장도 학교 홈피에 띄워

글씨가 사라진다 - 면허시험장·주민센터 찾는

젊은이들 악필 부쩍 늘어… 맞춤법·띄어쓰기도 엉망

"아, 쓰기 싫어." "내 글씨 아무도 못 알아보는데 이거 꼭 써야 해요?"

서울 노원구의 A초등학교. 방학 중이지만 방과 후 수업을 위해 등교한 이 학교 4~6학년 20명에게 본지 7월 22일자 '만물상'을 나눠준 후 "최대한 정성껏 옮겨 써봐 달라"고 부탁했다. 제한 시간은 10분.

대부분의 학생은 글씨 쓰는 행위 자체를 힘겨워했다. 한 줄 쓰고 한숨 쉬고, 또 한 줄 겨우 쓰는 학생도 있었다. 서울 강서구의 B중학교에서도 상황은 마찬가지였다. "컴퓨터로 치면 되는데 왜 꼭 손으로 써야 하느냐"고 항의하는 학생까지 있었다.

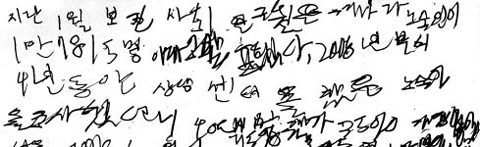

- ▲ 무슨 글자인지 아시겠습니까? 2011년 서울 노원구 A초등학교 5학년 학생의 글씨. 지난 7월 22일자 본지 만물상을 베껴 쓴 것으로 원래 내용은 이렇다.“ 지난 1월 보건사회연구원은 우리나라 노숙인이 1만7815명이라고 발표했다. 2006년부터 4년 동안 상담센터를 찾은 노숙인을 조사했더니 40대 남자가 35%로 가장 많았다.”

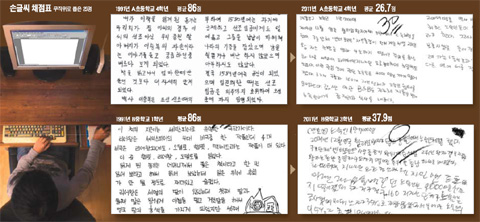

본지 취재팀은 1991년 서울의 A초등학교 4·6학년, B중학교 1학년 학생들이 쓴 손으로 쓴 문집을 입수했다. 컴퓨터가 일반화되기 이전이라 '손글씨' 쓰는 게 당연한 시절이었다. 한눈에 봐도 확연히 드러날 정도로 글씨가 차이 났다.

본지는 20년 전 학생들의 글씨 쓰는 능력과 현재 학생들의 능력을 비교하기 위해 대한글씨검정교육회에 글씨 평가를 의뢰했다.

정확한 판별을 위해 대한글씨검정교육회 측에는 잘 쓴 글씨, 못 쓴 글씨 구분없이 무작위로 25건을 추려 보냈다. 20년 전 A초등학교와 B중학교의 평균은 모두 86점. 요즘 학생들의 글씨는 각각 26.7점(A초)과 37.9점(B중)이 나왔다.

권혁시 대한글씨검정교육회 이사장은 "20년 전 학생들은 또박또박 정갈하게 쓴 반면 요즘 아이들의 글씨는 알아볼 수조차 없는 것도 많다"며 "줄도 똑바로 맞추지 못한 것이 허다했고, 3건은 도저히 해독이 불가능해 '0점' 처리했다"고 말했다.

- ▲ 20년 전 초·중학생들의 글씨와 현재 학생들의 글씨는 한눈에 봐도 현저히 차이가 났다. 위는 1991년 A초등학교 4학년 학생의 글씨(왼쪽)와 같은 학교 현재 4학년 학생의 글씨다. 아래 사진은 1991년 B중학교 1학년 학생의 글씨(왼쪽)와 같은 학교 현재 3학년 학생의 글씨(오른쪽).

지난달 미국 인디애나주(州) 교육부가 초등학교의 ‘글씨 쓰기’ 교육을 필수가 아닌 선택과목으로 전환, 이번 가을 학기부터 사실상 손글씨 교육을 폐지했다. 이메일과 휴대폰 문자 메시지가 일상화된 세상에 글씨 쓰기 교육은 시대에 뒤처지는 수업인 데다 시간 낭비라는 이유다. 그러나 손글씨가 지능, 한 집단의 문화적 품격과 관련된 자질이라는 반론도 제기되고 있다.

한국에서도 노트와 연필 대신 컴퓨터 키보드가 필기도구로 자리 잡은 지 오래. 학교 수업에서는 노트와 연필을 사용하지만 과거와 비교해 ‘정서(正書)’훈련을 거의 시키지 않고 있다. 일본에서는 글자를 읽을 수는 있으나 글씨를 ‘해독’ 불가능한 수준으로 쓰는 이를 ‘자맹(字盲)’이라 부르고 있다. 우리나라에서도 손으로는 글씨를 거의 쓰지 못하는 학생, 젊은 세대가 급격히 늘고 있다.

◆운전 면허 따는 성인도 마찬가지

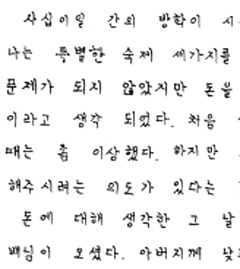

- ▲ 1991년 노원구 A초등학교 6학년의 글씨.

그러나 학생뿐 아니라 성인들이 쓴 글자도 해독이 어려운 것은 마찬가지였다. 서울 서부면허시험장에서 서류를 접수하는 김모씨는 “50~60대 글씨는 모양이 똑바르고 정갈한데 30대 이하 글씨는 너무 형편없어 우리끼리는 ‘발로 쓴 것 같다’는 말도 한다”며 “특히 남자 대학생, 남자 중·고생의 글씨를 알아보기 힘들다”고 말했다. 같은 시험장에 근무하는 정모씨 역시 “20년째 근무 중인데 요즘은 숫자 ‘3’과 ‘5’를 구분할 수 없을 정도로 흘려 쓰는 글씨가 많아 애를 먹는다”고 했다.

을지로 주민센터에서 등초본 업무를 맡고 있는 전설이씨도 “일주일에 2~3회 정도 자기 이름도 못 알아보게 글씨를 날려 쓰는 경우를 접한다. 본인이 맞는지 의심스러워 신분증을 다시 확인하기도 한다”며 “특히 가족관계부 같은 것을 떼러 오는 신입사원 연령대에서 악필이 있다”고 했다.

◆읽을 수 없어 돋보기까지

난필로 인해 웃지 못할 상황도 속출한다. 이순영 방산중학교 교사는 “지난 겨울 기말고사 때 국어시험 서술형 답안지를 채점하다가 도저히 ‘해독’할 수 없어 돋보기를 놓고 들여다봤다”며 “한참을 들여다봐도 알아볼 수 없는 글씨는 어쩔 수 없이 감점한 후 학생한테는 ‘암호를 써놨으니 감점하겠다’고 통보했다”고 했다. 황정아 대광초등학교 교사는 “시험지를 채점하거나 손으로 써낸 숙제를 검사할 때는 두통이 생길 정도”라며 한숨을 쉬었다.

상황이 급격히 악화된 것은 컴퓨터가 대중적으로 보급되기 시작한 2000년 전후. 교사들은 “10년 전까지는 교사가 칠판에 글씨를 쓰고 학생들이 노트에 필기하는 것이 당연했지만 요즘 초등학교에는 아예 공책이 없는 학교도 많다”고 했다. 김낙숙(49) 서울 가동초등학교 교사는 “컴퓨터로 필기하면서 공부한 젊은 교사가 늘면서 판서(板書·칠판글씨)를 아예 안 하는 선생님들이 점점 많아지고 있다”며 “일기도 컴퓨터 워드 프로그램에 쳐서 프린트한 후 공책에 붙여오는 아이들도 많고, 알림장을 따로 적지 않고 학교 홈페이지에 띄우는 경우도 많더라”고 했다.

시간에 쫓기는 아이들이 ‘글씨 훈련할 시간’이 없는 것도 다른 원인이다. 김낙숙 교사는 “선행학습을 위해 이 학원, 저 학원 순례를 하는 아이들에게는 글씨를 연습할 시간이 없다”며 “다른 반 선생님은 필기 안 시키는데…. 요즘은 아무도 공책 안 써요”라는 얘기도 들었다고 했다.

글씨 모양뿐 아니라 맞춤법, 띄어쓰기도 과거 20년 전에 비교하면 확연히 엉망인 것으로 드러났다. 이형래 서울대 사범대 부속초등학교 교사는 “컴퓨터 자판으로 치면 틀린 단어는 자동으로 고쳐주는 것에 익숙해져 교사들의 경우에도 맞춤법 실수를 하지 않는 비율이 70% 내외일 것”이라며 “글씨 모양에 치중하기보다는 사고력을 길러주고, 작문 실력을 잡아주는 기본 문법교육을 강화하고, 글쓰기 시간을 늘려야 한다”고 지적했다.