대전 KAIST 인공위성연구센터에 지난 12일 오후 비상이 걸렸다. 이곳에서 관제를 맡고 있는 과학기술위성 3호 궤도에 소련의 기상위성(METEOR 1-10) 잔해가 접근하고 있다고 미국 합동우주작전본부(JSPoC)가 알려왔기 때문이다. JSPoC는 미 전략사령부 산하 조직이다. 레이더 26대와 대형 광학카메라 3대를 지구촌 곳곳에 설치해 지구 상공을 빈틈없이 감시하고 있다. 잔해가 위성에 가장 가까이 접근할 것으로 예상된 시간은 13일. 자칫하면 충돌할 수도 있다는 우려가 제기됐다.

과학기술위성 3호는 지난해 11월 발사됐다. 러시아에 맡긴 발사비용까지 합쳐 총 사업비 278억원이 들었다. 수명이 2년짜리인데 잔해와 충돌하면 열 달 만에 무용지물이 될 판이었다. 국민 세금 278억원을 허공에 날리게 되는 것이다.

KAIST 인공위성연구센터는 한국항공우주연구원·한국천문연구원과 합동대응체제를 구축했다. 각 기관 근무자들이 13일 내내 비상근무를 했다. 관제 책임자인 강경인 KAIST 위성응용연구실장은 위성 자세를 바꾸도록 지시했다. 태양전지판이 진행 궤도의 세로 방향이 되도록 했다. 잔해가 날아오는 방향의 단면적을 좁혀 충돌 가능성을 조금이라도 낮추기 위해서였다. 과학기술위성 3호는 우주관측용 소형 위성이라 자세 제어만 가능하고 궤도 수정이 불가능했다. 연구진은 발을 동동 굴렀다.

오후 7시. 초조한 기다림 끝에 드디어 JSPoC에서 연락이 왔다. 과학기술위성 3호 궤도에 변화가 없고 새로운 우주잔해도 생기지 않았다는 내용이었다. 충돌이 발생했다면 궤도가 틀어지고 파편이 나오는 게 정상이다. 인공위성센터 연구진은 비로소 안도의 한숨을 내쉬었다. 이어 오후 9시18분 연구진은 한국 상공에 도착한 위성과 교신했다. 모든 기능이 정상이었다.

만 하루의 ‘우주 비상상황’은 그렇게 ‘해피엔딩’으로 끝났다. 하지만 과학기술위성 3호를 위협했던 소련 위성 잔해의 정체는 확인되지 않았다. JSPoC는 지름 10㎝ 이상 크기의 궤도 잔해(orbital debris)를 추적한다. 잔해가 위성에 접근해 충돌 위험이 있으면 각국 운용자들에게 접근메시지(CDM)를 보내준다. 강경인 실장은 하지만 “잔해의 자세한 크기나 형태·종류 등은 알려주지 않는다”고 말했다. “(미국의) 국가 정보 자산이기 때문”이라는 설명이다.

만 하루의 ‘우주 비상상황’은 그렇게 ‘해피엔딩’으로 끝났다. 하지만 과학기술위성 3호를 위협했던 소련 위성 잔해의 정체는 확인되지 않았다. JSPoC는 지름 10㎝ 이상 크기의 궤도 잔해(orbital debris)를 추적한다. 잔해가 위성에 접근해 충돌 위험이 있으면 각국 운용자들에게 접근메시지(CDM)를 보내준다. 강경인 실장은 하지만 “잔해의 자세한 크기나 형태·종류 등은 알려주지 않는다”고 말했다. “(미국의) 국가 정보 자산이기 때문”이라는 설명이다.

궤도 잔해는 다른 말로 ‘우주잔해’라고도 한다. 하지만 흔히 ‘우주쓰레기(space junk)’로 불리기도 한다. 인류가 우주 탐사를 시작한 이래로 우주공간에 버려진 인공물체들이기 때문이다.

우주 탐사의 역사가 오래된 만큼 쓰레기의 양도 어마어마하다. 미국 항공우주국(NASA)과 유럽우주국(ESA)의 최신 자료에 따르면 소프트볼 공(지름 약 10㎝)보다 큰 것만 2만3000개다. 1~10㎝ 크기는 50만(미국 추정)~60만(유럽 추정)개, 1㎝ 이하는 수백만 개에 달할 것으로 추정된다. 이들을 모두 합친 무게는 약 6300t이다. 1t 트럭 6300대가 우리 머리 위를 떠돌고 있는 셈이다. 종류도 다양하다. 퇴역한 인공위성부터 폭발한 로켓 파편, 우주선에서 벗겨진 페인트 조각, 국제우주정거장(ISS)에서 우주인이 우주 유영을 하다 떨어뜨린 공구·카메라까지 있다. 하지만 현재 떠도는 우주쓰레기 중 상당수는 2007년 1월 중국이 못쓰게 된 위성 펑윈(風雲)-1C를 탄도미사일로 요격한 실험, 그리고 2009년 미국의 이리듐 33호 위성과 러시아의 코스모스 2251호 위성의 충돌 사고 때 생긴 파편들이다.

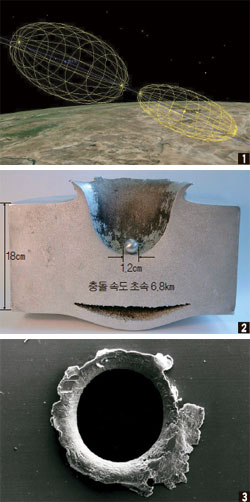

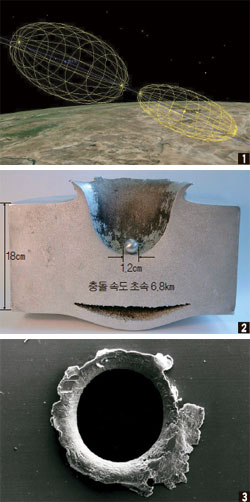

만약 이런 우주쓰레기가 우주선이나 인공위성을 덮친다면 어떻게 될까. 우주쓰레기는 대부분 초속 7~8㎞로 날아다닌다. 총알 속도의 7배다. 반대편에서 날아 온 우주선에 부딪힐 때의 충돌 속도는 더 빠르다. 평균 초속 약 10㎞다. 속도가 빠르다 보니 아무리 작은 크기라도 운동에너지가 엄청나다. 지름 약 1㎝짜리 우주쓰레기가 초속 10㎞로 날아와 때릴 때의 충격은 시속 482㎞의 볼링공으로 얻어맞는 것과 비슷하다. 충돌 땐 대형 위성이라도 절반 이상이 부서진다.

우주쓰레기가 ‘도미노 충돌’을 일으킬 수 있다는 주장도 있다. 우주쓰레기의 70% 이상은 지구저궤도(LEO·고도 2000㎞ 이하)에 몰려 있다. 이런 곳에서 대형 충돌사고가 발생하면 파편이 2차 충돌을 낳고 또 그 파편이 제3, 제4의 충돌을 낳을 수 있다는 것이다. 1978년 NASA의 과학자 도널드 케슬러 박사는 이런 연쇄 충돌로 우주쓰레기가 기하급수적으로 늘어나면 ‘하늘길’ 자체를 막을 수도 있다고 경고했다(케슬러 신드롬).

이 때문에 유엔은 ▶사고가 발생해도 파편이 최소화되도록 위성을 설계하고 ▶요격 등 고의적인 파괴행위를 금지하고 ▶수명이 다한 위성은 폐기하도록 하는 ‘우주 위험 저감 권고안’을 채택했다. 2012년 미국이 임무를 마친 쌍둥이 달 탐사위성인 그레일(GRAIL)을 달 표면에 추락시킨 것도 이런 맥락이다.

우주 개발 분야에서 후발 국가인 한국은 우주쓰레기로부터 위성을 보호하기 위한 대책을 다각도로 모색하고 있다. 항우연은 지난 8월 JSPoC로부터 받는 정보를 토대로 우주쓰레기의 접근거리·충돌확률 등을 정밀하게 분석할 수 있는 소프트웨어 ‘카리스마(KARISMA·KAri space debris collision RISk MAnagement System)’ 운영을 시작했다. 항우연이 관제 중인 다목적 실용위성 아리랑, 통신해양기상위성 천리안은 과학기술위성 3호와 달리 궤도 수정용 엔진(추력기·thrusters)을 갖고 있다. 정확한 우주쓰레기 접근 정보만 알면 충돌을 피할 수 있는 확률이 상대적으로 높다. 김해동 항우연 IT융합기술팀장은 “우주쓰레기의 위협은 이제 일상이 됐다”며 “미리 정해 둔 절차에 따라 차분하게 대응하는 게 중요하다”고 말했다. 김 팀장에 따르면 2010년 6월부터 올해 3월까지 아리랑 2·3·5호에 지름 10㎝ 이상의 우주쓰레기가 1㎞ 이내로 접근한 경우가 각각 82회, 47회, 2회나 있었다. 아리랑 3호의 경우 최고 83m까지 접근하기도 했다. 하지만 ‘카리스마’를 이용해 계산했더니 충돌확률이 대부분 10만 분의 1(같은 접근거리를 10만 번 지나갈 때 1번 충돌 가능성) 수준이어서 회피기동을 하지 않았다.

미국에 의존하고 있는 우주 감시능력을 독자적으로 갖추기 위한 계획도 추진 중이다. 2023년까지 정밀 레이더·광학망원경 등을 갖춰 10㎝ 크기의 우주쓰레기를 자체적으로 감시하겠다는 것이다. 지난 5월 국가우주위원회에서 제1차 우주 위험 대비 기본계획이 통과됐고 이달 말 연도별 시행계획이 상정될 예정이다. 미래창조과학부 우주정책과 김대기 과장은 “예비타당성 조사를 통과하면 2016년 예산부터 사업비를 반영할 계획”이라고 밝혔다.

김한별 기자

영상제공=NASA 미 항공우주국

[S BOX] 요격·자폭·로봇수거 … 쓰레기 청소 아이디어 많지만 돈이 걸림돌

일본 NHK 방송에서 2003~2004년 방영된 애니메이션 시리즈 ‘플라네테스(プラネテス·Planetes)’는 2075년을 배경으로 우주쓰레기 수거선에서 일하는 우주인들의 얘기를 그렸다. 이 애니메이션 주인공들은 우주 유영을 하며 직접 쓰레기를 수거한다.

우주쓰레기 문제가 심각해지면서 현실에서도 다양한 쓰레기 청소법이 논의되고 있다. 하지만 애니메이션과 달리 대부분 유인이 아닌 무인방식이다.

캐나다의 우주회사인 MDA는 내년에 통신위성용 연료 보급·서비스 우주선(SIS)을 지구동기궤도에 띄울 계획이다. 이 우주선은 수명이 다한 위성을 견인하는 기능도 갖고 있다. 미국 국방고등연구계획국(DARPA)은 한 걸음 더 나아가 재활용 아이디어를 냈다. 로봇우주선으로 낡아 못쓰게 된 위성을 수거한 뒤 쓸 만한 장비를 회수하겠다는 것이다. DARPA는 이 프로젝트에 ‘피닉스(불사조)’란 이름을 붙였다.

스위스 로잔공대(EPFL)의 ‘클린스페이스 원(Clean Space one)’ 프로젝트는 일종의 자폭 소각법이다. ‘청소부 우주선’을 보내 폐기 대상 위성을 포획한 뒤 지구 대기권으로 끌고 내려와 태워 없애겠다는 것이다. 청소부 우주선도 운명을 함께한다.

미국 항공우주국(NASA)은 과거 지상에서 우주쓰레기를 요격하는 방안을 제안했다. 레이저로 초당 1㎜의 충격을 수시간 정도 가하면 우주쓰레기의 궤도를 하루에 200m가량 바꿀 수 있다는 것이다.

하지만 이런 아이디어들의 걸림돌은 막대한 비용 문제다. 아직 어떤 방안도 이에 대해선 명쾌한 해법을 제시하지 못하고 있다.

김한별 기자

과학기술위성 3호는 지난해 11월 발사됐다. 러시아에 맡긴 발사비용까지 합쳐 총 사업비 278억원이 들었다. 수명이 2년짜리인데 잔해와 충돌하면 열 달 만에 무용지물이 될 판이었다. 국민 세금 278억원을 허공에 날리게 되는 것이다.

KAIST 인공위성연구센터는 한국항공우주연구원·한국천문연구원과 합동대응체제를 구축했다. 각 기관 근무자들이 13일 내내 비상근무를 했다. 관제 책임자인 강경인 KAIST 위성응용연구실장은 위성 자세를 바꾸도록 지시했다. 태양전지판이 진행 궤도의 세로 방향이 되도록 했다. 잔해가 날아오는 방향의 단면적을 좁혀 충돌 가능성을 조금이라도 낮추기 위해서였다. 과학기술위성 3호는 우주관측용 소형 위성이라 자세 제어만 가능하고 궤도 수정이 불가능했다. 연구진은 발을 동동 굴렀다.

오후 7시. 초조한 기다림 끝에 드디어 JSPoC에서 연락이 왔다. 과학기술위성 3호 궤도에 변화가 없고 새로운 우주잔해도 생기지 않았다는 내용이었다. 충돌이 발생했다면 궤도가 틀어지고 파편이 나오는 게 정상이다. 인공위성센터 연구진은 비로소 안도의 한숨을 내쉬었다. 이어 오후 9시18분 연구진은 한국 상공에 도착한 위성과 교신했다. 모든 기능이 정상이었다.

궤도 잔해는 다른 말로 ‘우주잔해’라고도 한다. 하지만 흔히 ‘우주쓰레기(space junk)’로 불리기도 한다. 인류가 우주 탐사를 시작한 이래로 우주공간에 버려진 인공물체들이기 때문이다.

우주 탐사의 역사가 오래된 만큼 쓰레기의 양도 어마어마하다. 미국 항공우주국(NASA)과 유럽우주국(ESA)의 최신 자료에 따르면 소프트볼 공(지름 약 10㎝)보다 큰 것만 2만3000개다. 1~10㎝ 크기는 50만(미국 추정)~60만(유럽 추정)개, 1㎝ 이하는 수백만 개에 달할 것으로 추정된다. 이들을 모두 합친 무게는 약 6300t이다. 1t 트럭 6300대가 우리 머리 위를 떠돌고 있는 셈이다. 종류도 다양하다. 퇴역한 인공위성부터 폭발한 로켓 파편, 우주선에서 벗겨진 페인트 조각, 국제우주정거장(ISS)에서 우주인이 우주 유영을 하다 떨어뜨린 공구·카메라까지 있다. 하지만 현재 떠도는 우주쓰레기 중 상당수는 2007년 1월 중국이 못쓰게 된 위성 펑윈(風雲)-1C를 탄도미사일로 요격한 실험, 그리고 2009년 미국의 이리듐 33호 위성과 러시아의 코스모스 2251호 위성의 충돌 사고 때 생긴 파편들이다.

만약 이런 우주쓰레기가 우주선이나 인공위성을 덮친다면 어떻게 될까. 우주쓰레기는 대부분 초속 7~8㎞로 날아다닌다. 총알 속도의 7배다. 반대편에서 날아 온 우주선에 부딪힐 때의 충돌 속도는 더 빠르다. 평균 초속 약 10㎞다. 속도가 빠르다 보니 아무리 작은 크기라도 운동에너지가 엄청나다. 지름 약 1㎝짜리 우주쓰레기가 초속 10㎞로 날아와 때릴 때의 충격은 시속 482㎞의 볼링공으로 얻어맞는 것과 비슷하다. 충돌 땐 대형 위성이라도 절반 이상이 부서진다.

우주쓰레기가 ‘도미노 충돌’을 일으킬 수 있다는 주장도 있다. 우주쓰레기의 70% 이상은 지구저궤도(LEO·고도 2000㎞ 이하)에 몰려 있다. 이런 곳에서 대형 충돌사고가 발생하면 파편이 2차 충돌을 낳고 또 그 파편이 제3, 제4의 충돌을 낳을 수 있다는 것이다. 1978년 NASA의 과학자 도널드 케슬러 박사는 이런 연쇄 충돌로 우주쓰레기가 기하급수적으로 늘어나면 ‘하늘길’ 자체를 막을 수도 있다고 경고했다(케슬러 신드롬).

이 때문에 유엔은 ▶사고가 발생해도 파편이 최소화되도록 위성을 설계하고 ▶요격 등 고의적인 파괴행위를 금지하고 ▶수명이 다한 위성은 폐기하도록 하는 ‘우주 위험 저감 권고안’을 채택했다. 2012년 미국이 임무를 마친 쌍둥이 달 탐사위성인 그레일(GRAIL)을 달 표면에 추락시킨 것도 이런 맥락이다.

우주 개발 분야에서 후발 국가인 한국은 우주쓰레기로부터 위성을 보호하기 위한 대책을 다각도로 모색하고 있다. 항우연은 지난 8월 JSPoC로부터 받는 정보를 토대로 우주쓰레기의 접근거리·충돌확률 등을 정밀하게 분석할 수 있는 소프트웨어 ‘카리스마(KARISMA·KAri space debris collision RISk MAnagement System)’ 운영을 시작했다. 항우연이 관제 중인 다목적 실용위성 아리랑, 통신해양기상위성 천리안은 과학기술위성 3호와 달리 궤도 수정용 엔진(추력기·thrusters)을 갖고 있다. 정확한 우주쓰레기 접근 정보만 알면 충돌을 피할 수 있는 확률이 상대적으로 높다. 김해동 항우연 IT융합기술팀장은 “우주쓰레기의 위협은 이제 일상이 됐다”며 “미리 정해 둔 절차에 따라 차분하게 대응하는 게 중요하다”고 말했다. 김 팀장에 따르면 2010년 6월부터 올해 3월까지 아리랑 2·3·5호에 지름 10㎝ 이상의 우주쓰레기가 1㎞ 이내로 접근한 경우가 각각 82회, 47회, 2회나 있었다. 아리랑 3호의 경우 최고 83m까지 접근하기도 했다. 하지만 ‘카리스마’를 이용해 계산했더니 충돌확률이 대부분 10만 분의 1(같은 접근거리를 10만 번 지나갈 때 1번 충돌 가능성) 수준이어서 회피기동을 하지 않았다.

미국에 의존하고 있는 우주 감시능력을 독자적으로 갖추기 위한 계획도 추진 중이다. 2023년까지 정밀 레이더·광학망원경 등을 갖춰 10㎝ 크기의 우주쓰레기를 자체적으로 감시하겠다는 것이다. 지난 5월 국가우주위원회에서 제1차 우주 위험 대비 기본계획이 통과됐고 이달 말 연도별 시행계획이 상정될 예정이다. 미래창조과학부 우주정책과 김대기 과장은 “예비타당성 조사를 통과하면 2016년 예산부터 사업비를 반영할 계획”이라고 밝혔다.

김한별 기자

영상제공=NASA 미 항공우주국

[S BOX] 요격·자폭·로봇수거 … 쓰레기 청소 아이디어 많지만 돈이 걸림돌

① 우주인들이 직접 우주쓰레기를 청소하는 이야기를 다룬 일본 애니메이션 ‘플라네테스’의 한 장면. 현실에선 로봇우주선을 발사해 ② 그물망이나 ③ 투척기, ④ 광선레이더(Lidar) 등으로 우주쓰레기를 포획해 없애는 아이디어가 논의되고 있다. [자료=Sunrise·ESA·NASA] ▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

일본 NHK 방송에서 2003~2004년 방영된 애니메이션 시리즈 ‘플라네테스(プラネテス·Planetes)’는 2075년을 배경으로 우주쓰레기 수거선에서 일하는 우주인들의 얘기를 그렸다. 이 애니메이션 주인공들은 우주 유영을 하며 직접 쓰레기를 수거한다.

우주쓰레기 문제가 심각해지면서 현실에서도 다양한 쓰레기 청소법이 논의되고 있다. 하지만 애니메이션과 달리 대부분 유인이 아닌 무인방식이다.

캐나다의 우주회사인 MDA는 내년에 통신위성용 연료 보급·서비스 우주선(SIS)을 지구동기궤도에 띄울 계획이다. 이 우주선은 수명이 다한 위성을 견인하는 기능도 갖고 있다. 미국 국방고등연구계획국(DARPA)은 한 걸음 더 나아가 재활용 아이디어를 냈다. 로봇우주선으로 낡아 못쓰게 된 위성을 수거한 뒤 쓸 만한 장비를 회수하겠다는 것이다. DARPA는 이 프로젝트에 ‘피닉스(불사조)’란 이름을 붙였다.

스위스 로잔공대(EPFL)의 ‘클린스페이스 원(Clean Space one)’ 프로젝트는 일종의 자폭 소각법이다. ‘청소부 우주선’을 보내 폐기 대상 위성을 포획한 뒤 지구 대기권으로 끌고 내려와 태워 없애겠다는 것이다. 청소부 우주선도 운명을 함께한다.

미국 항공우주국(NASA)은 과거 지상에서 우주쓰레기를 요격하는 방안을 제안했다. 레이저로 초당 1㎜의 충격을 수시간 정도 가하면 우주쓰레기의 궤도를 하루에 200m가량 바꿀 수 있다는 것이다.

하지만 이런 아이디어들의 걸림돌은 막대한 비용 문제다. 아직 어떤 방안도 이에 대해선 명쾌한 해법을 제시하지 못하고 있다.

김한별 기자