주민번호 없어서 안되고 설명은 대부분 한글로만…

영화·승차권 예매도 못해

외국계 은행 임원으로 한국에서 1년7개월째 살고 있는 독일인 마리오 슐뢰서(Schloesser·31)씨는 영화광이다. 지난 15일 인기 영화 아바타 관람을 예약하기 위해 인터넷에 들어갔다. 영화예매 사이트에 접속해 화면 위 'Tickets(관람권)' 아이콘을 클릭했다. 영화관 위치와 영화명 아바타(3D 디지털), 날짜와 상영 시각을 선택하자 '로그인'하라는 메시지가 떴다. 화면 오른쪽 구석의 'join(가입)'을 누르자 한국 사람도 읽기 힘든 약관 설명이 화면 가득 나왔다. 마지못해 '동의합니다'를 선택한 슐뢰서씨가 화면 아래쪽 '외국인 회원가입'을 클릭했다.

외국인을 대상으로 하는 사이트의 설명은 대부분 한글로 돼 있었다. 일그러진 얼굴로 ID와 비밀번호, 주소, 외국인등록번호를 입력한 슐뢰서씨가 '생일' 부분에서 머뭇거렸다. "양뇩(양력)? 음뇩(음력)? 이게 뭡니까?" 이메일까지 입력한 뒤 "이제 다 됐다"며 신이 난 슐뢰서씨의 표정이 다시 어두워졌다.

"팩스(fax)? 끝난 게 아닌가(Not yet finished)?"

깨알 같은 글씨가 화면 아래쪽에 적혀 있었다. '위 정보를 빠짐없이 기입해서 가입 신청을 완료하신 후 해당 국가의 신분증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증 사본 중 1부를 지점 팩스번호로 전송해 주시기 바랍니다. 보내주신 서류 확인 후 가입 승인이 이루어집니다.'

슐뢰서씨는 "앞으로 얼마나 많은 절차가 더 남아 있을지 끔찍하다"며 영화예매를 포기했다. 슐뢰서씨는 "개인 정보가 담긴 문서를 (공개적인) 팩스로 보낸다는 것도 이해가 안 된다"고 했다. "엄청 빠른 한국의 인터넷도 외국인들에겐 무용지물이더군요."

세계 최고 수준의 초고속 인터넷망, 시공(時空)의 경계를 무너뜨린 인터넷 쇼핑, 하나쯤 없으면 '넷맹' 취급을 받는 블로그와 미니홈피…. 대한민국은 '인터넷 천국(天國)'이지만 한국인들에게만 통하는 얘기다. 외국인들에겐 '그림의 떡'이다. 한국에 거주하는 한 외교관은 "외국인 신용카드로는 인터넷으로 음악회 티켓 한 장 예약할 수 없다"며 "외교관 등록번호를 넣어도 소용없다"고 했다.

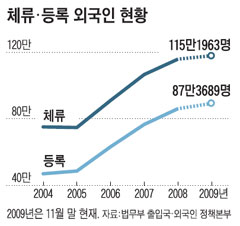

외국인들이 인터넷을 이용하기 어렵다는 지적이 몇년째 계속되고 있지만 해결책은 나오지 않고 있다. 정부가 지난해 11월 '재한 외국인 인터넷 본인확인 안내 홈페이지'(www.ifriendly.kr)를 만들었지만 내용이 부실하고 홍보도 제대로 안 돼 외국인들에게 도움은커녕 웃음거리만 되고 있다.

작년 7월 입국해 서울 동작구에서 영어강사로 활동하는 미국인 트레버 타운센드(Townsend·25)씨는 16일 국내 한 대형 인터넷 쇼핑몰에서 아이팟(iPod)을 구매하려다 분통을 터뜨렸다. 그는 "한국에선 인터넷 쇼핑을 안 하는 게 속 편할 것이란 동료들 얘기를 들었지만 이 정도인 줄은 몰랐다"고 했다.

타운센드씨는 이날 이 쇼핑몰의 영문 홈페이지에 접속했다. 'Apparel & Accessories(의류와 액세서리)' 'Electronics(전자제품)'처럼 상품 항목이 영어로 나오고 달러로 표시한 가격이 함께 나왔다. 하지만 그뿐이었다. 상품명과 상품 설명은 한국어 그대로였다. 검색창에 'iPod touch(아이팟 터치)'를 입력하고 'free delivery(국내무료배송)'를 선택한 뒤 가격대를 100~300달러로 설정했다. 'apple(애플) 아이팟 iPod Touch 8G(3세대) + 우레탄 케이스 + 보호필름 + 다양한 사은품 / 빠른 배송!'이란 상품이 나왔다. 그가 이해할 수 있는 글자는 상품명과 29만9000원이라는 가격뿐이었다. 스피커·배터리팩 등 10여 가지 부속품의 이름과 종류가 모두 한국어로 적혀 있었다.

결제에 앞서 이용자 등록을 해야 했다. 이름과 ID(신분확인), 이메일 주소와 13자리의 외국인등록번호를 입력했다. 하지만 '사용 불가' 메시지가 나왔다. 타운센드씨는 "1년 만기의 외국인등록증을 떳떳하게 발급받았는데 불법체류자 취급을 받는 것 같다"며 황당해했다. "구매할 때 이 정도이니, 마음에 안 들어 환불 요청을 할 때는…. 상상하기 싫습니다." 홈페이지 접속 30분 만에 그는 노트북을 덮었다. 그는 대신 용산 전자상가로 발길을 옮겼다.

건국대에 유학 중인 러시아인 비시냐코바 알렉산드라(21)씨는 "대부분 사이트가 한국 이름만 입력할 수 있다"며 "나처럼 긴 이름(Vishnyakova Alexadra)은 입력할 공간조차 없다"고 했다. 그는 "한국인 친구 명의로 '도둑 가입'하는 게 편하다는 외국인 유학생이 적지 않다"고 했다.

태국인 시왓 수라킷보번(Surakitbuvun·28)씨는 2003년 국내 대학의 석사과정에 지원할 당시 입시대행 사이트를 이용했다가 곤욕을 치렀다. 입시 대행 사이트의 회원으로 가입하려면 외국인등록증 번호와 국내 전화번호, 신용카드 번호가 꼭 필요했다. 당시 태국에 있던 수라킷보번씨에게 이런 게 있을 리 없었다. 그는 홈페이지 담당자와 학교측에 이메일을 보내 실명 확인과 인증 절차를 밟았다. 3일 만에 겨우 회원 가입을 마쳤지만 신용카드 결제 과정에서 수십 차례 오류가 발생해 진을 뺐다. 수라킷보번씨는 "30분이면 충분할 절차에 3일씩이나 걸렸다"면서 "국제우편으로 처리하는 게 빨랐을 것"이라고 했다.